PAPI DU LOING

Crues de 2016 : des dégâts considérables

Le bassin versant du Loing a subi une crue majeure de récurrence plus que centennale en mai et juin 2016. Cette crue a provoqué des inondations jamais observées dans les trois derniers siècles. De nombreuses évacuations ont ainsi eu lieu dans plusieurs centres-villes anciens : 8 000 évacuations en Seine-et-Marne dont 4 000 à Nemours, 800 à Souppes-sur-Loing, 400 à Saint-Mammès, une clinique et une maison de retraite à Montargis... A titre d'exemple, le niveau d'eau a notamment atteint les

4,63 m à Nemours, soit environ 40 cm de plus qu'en 1910.

Visuels :

- en haut, les crues de 2016 à Montargis, par l'EPAGE du Loing

- en bas, les crues de 2017 à Nemours, par la Ville de Nemours

Un premier Programme d'études préalables (PEP) pour lutter contre les inondations

A la suite de cette crue majeure, le retour d’expérience établi en février 2017 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a exposé le caractère exceptionnel de cet épisode pluviométrique et formulé un ensemble de recommandations. Celles-ci relevaient d’actions concourant à l’amélioration de la prévision des inondations, à l’amélioration de la gestion de crise, à l’amélioration de la gestion hydraulique et à la prévention. Toutefois, ces recommandations ne pouvaient être suivies d’effet qu’à partir d’une structuration efficace du territoire et la programmation cohérente d’un plan d’actions.

Afin de concrétiser ces recommandations, le Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, Michel CADOT, a désigné, le 16 novembre 2017, un Préfet délégué, Jean-Luc COMBE, pour accompagner les parties prenantes du bassin du Loing dans la constitution d’un Établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE ; crée au 1 janvier 2019) puis la mise en œuvre de mesures opérationnelles, notamment via un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

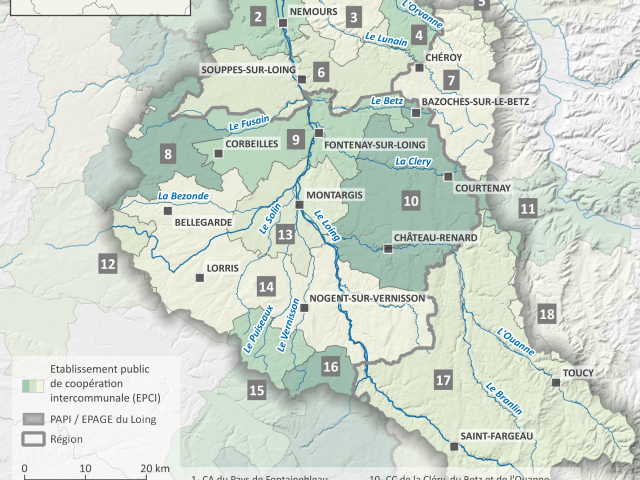

La mission du Préfet COMBE a permis de trouver un accord entre les élus du bassin du Loing pour se regrouper au sein d’une structure unique et pour élaborer ensemble un PEP porté par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée entre l’EPTB et les 18 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés.

Le PEP du bassin du Loing a ensuite été labellisé le 24 juin 2020 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d’Île-de-France (DRIEE) sur avis du Comité Plan Seine (CPS).

Son périmètre reposait sur le secteur hydrographique du bassin versant du Loing, soit 18 EPCI-FP et 266 communes pour une population de près de 276 000 habitants.

Il comportait 42 actions portées par 18 maîtres d'ouvrage et disposait d’un budget global de 2,3 € millions d’euros HT défini pour une durée de 3 ans (2021 – 2024). Il portait tout autant sur les inondations par débordement du Loing et de ses principaux affluents que sur les inondations liées aux remontées de nappes et au ruissellement pluvial.

Subventionné à près de 62%, le programme est considéré comme un succès après trois ans de déploiement, 39 actions sur 42 ayant été achevées ou étant en cours d'achèvement.

Ce PEP était constitué majoritairement d'études ayant vocation à affiner la connaissance du territoire, à réduire sa vulnérabilité, et à préfigurer des travaux et actions (opérations de sensibilisation, culture de la mémoire du risque, diagnostics de vulnérabilité, etc.) qui seront ensuite mis en œuvre dans le cadre du futur PAPI 2025-2031.

Parmi les actions phares du PEP : une étude hydraulique et hydrologique complète du bassin, le recensement des ouvrages existants, le déploiement d’actions de sensibilisation aux risques, l’élaboration d'une stratégie de surveillance des crues, la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des territoires, l’accompagnement des collectivités à la réalisation des Plans communaux de sauvegarde et à la prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme, etc.

Le PAPI du Loing, un nouveau programme d'actions pour poursuivre et amplifier la prévention des inondations

Dans la continuité du Programme d’Etudes Préalables (PEP), le PAPI du Loing a pour objectif d’amplifier la dynamique engagée sur la prévention des inondations au travers d’une meilleure synergie territoriale et d’un travail renforcé autour des solidarités amont/aval et inversement. Co-piloté par Seine Grands Lacs et l'EPAGE du Loing, son périmètre est similaire à celui du PEP.

Constitué de 93 actions portées par 23 maîtres d’ouvrage pour un budget estimé à 20 millions d’euros, le PAPI du Loing a pour ambitions de :

- 1. Poursuivre et accroître la mise en réseau des acteurs du bassin du Loing afin de fédérer autour d’un projet commun ambitieux de modération des inondations.

- 2. Poursuivre l’amélioration de la connaissance des phénomènes d’inondation par débordements de cours d'eau, ruissellements et remontées de nappes. Identifier les secteurs propices à la réalisation de travaux visant à réduire le risque inondation. Favoriser l’émergence de solutions fondées sur la nature.

- 3. Communiquer sur le risque inondation et les solutions mises en place pour le limiter. Entretenir et conforter la mémoire et la conscience des risques auprès d’un large panel d’acteurs (élus et agents des collectivités, scolaires, grand public, entreprises, professionnels, acteurs de l’urbanisme, profession agricole, etc.).

- 4. Améliorer la préparation collective en cas de crise inondation par la réalisation et/ou la mise à jour de documents opérationnels tels que les plans de crise (PGC, PCS, PICS, PCA), la mutualisation des moyens humains et matériels, mais aussi par la formation des acteurs et l’entraînement à la gestion de crise.

- 5. Encourager l’intégration des risques liés aux inondations dans les documents et les projets d’urbanisme : mise à jour de PPRI, accompagnement des collectivités et formation des professionnels de l’urbanisme.

- 6. Améliorer la connaissance de l’exposition des enjeux du territoire et engager des démarches pour réduire la vulnérabilité du territoire pour des enjeux identifiés comme prioritaires (habitations, entreprises, réseaux, infrastructures de services publics, etc.).

- 7. Poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions de préservation et de restauration des cours d’eau et des zones d’expansion des crues (ZEC) du bassin du Loing.

- 8. Mettre en œuvre un projet d’ouvrage de ralentissement dynamique sur le Branlin dans l’Yonne, vertueux sur le plan environnemental.

- 9. Poursuivre la réflexion sur le devenir des ouvrages de protection (dans les secteurs de Saint-Privé (89), de Dordives (45) et de Souppes-sur-Loing (77)).

Du 1er au 31 mai 2025, donnez votre avis !

Du 1er au 31 mai 2025, le dossier du PAPI est mis à la libre consultation des citoyens et des parties prenantes concernés par le périmètre du programme. Vous pouvez ainsi formuler toute remarque et observation nécessitant des points d'éclairage quant aux pièces constitutives du dossier.

Pour formuler vos remarques et observations, plusieurs modalités sont mises à votre disposition :

Par mail, à territoires@seinegrandslacs.fr ;

Ou par voie postale à Seine Grands Grands Lacs,

12 rue Villiot, 75012 Paris.

À l’issue de la période, l’ensemble des observations et remarques ainsi formulées seront prises en compte pour apporter les suites données au projet. Un rapport présentant les observations accompagnées des suites données sera inclus au dossier, pour validation (labellisation) par les services de l’État.

Téléchargez le dossier du PAPI et donnez votre avis !

- p1_-_presentation_du_porteur_de_projet.pdf

- p1_-_annexe_1_-_statuts_seine_grands_lacs.pdf

- p2_-_diagnostic_partage_du_territoire.pdf

- p2_-_annexe_1_-_liste_des_266_communes_du_bassin_du_loing.pdf

- p2_-_annexe_2_-_statuts_epage_du_bassin_du_loing.pdf

- p2_-_annexe_2_-_statuts_seine_grands_lacs.pdf

- p2_-_annexe_3a_-_bilan_du_pep_-_synthese_vulgarisee_du_pep_du_loing.pdf

- p2_-_annexe_3b_-_bilan_du_pep_-_bilan_des_fiches-actions.pdf

- p2_-_annexe_3c_-_bilan_du_pep_-_synthese_financiere_pep.pdf

- p3_-_strategie_adaptee_aux_problematiques.pdf

- p4_-_presentation_de_la_gouvernance_du_territoire.pdf

- p5_-_programme_et_fiches-actions.pdf

- p6_-_plan_de_financement_-_synthese_financiere_papi_loing_2025_-_2031.pdf

- p6_-_annexe_1_-_calendrier_des_actions_papi_loing_2025_-_2031.pdf

- p7_-_lettres_dintention_des_maitres_douvrage.pdf

- p8_-_lettres_dengagement_des_co-financeurs.pdf

- p9_-_resume_non-technique.pdf

- p10_-_analyse_environnementale_du_programme.pdf

- p11_-_consultation_du_public_et_synthese_des_suites_donnees.pdf